Rifiuti: Quando effettuare le analisi di laboratorio / Update Rev. 1.0 30 Ottobre 2023

ID 9522 | Update Rev. 1.0 del 30.10.2023 / Documento allegato

Estratto dalla recente Comunicazione UE 2018/C 124/1 (GU 124/1 del 09.04.2018)

Con la Comunicazione UE 2018/C 124/1 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE del 9 aprile 2018, la commissione intende “…fornire chiarimenti e orientamenti alle autorità nazionali, ivi incluse le autorità locali, e alle imprese, riguardo alla corretta interpretazione e applicazione della pertinente normativa UE sulla classificazione dei rifiuti, in particolare la direttiva quadro sui rifiuti e l’elenco dei rifiuti”.

1. Obbligatorietà analisi di laboratorio dei rifiuti

Per quanto riguarda l’obbligatorietà o meno delle analisi chimiche per attribuire la classificazione, la Comunicazione precisa:

1.ALLEGATO 4 Campionamento e analisi chimica dei rifiutiIn molti casi, saranno disponibili informazioni sufficienti sui rifiuti in questione tali da non rendere necessario svolgere un campionamento, analisi chimiche e test (cfr. allegato 2 della Comunicazione UE 2018/C 124/1 per altre fonti di informazione rispetto al campionamento e alle analisi chimiche dei rifiuti). Laddove sia necessario procedere al campionamento e/o all'esecuzione di analisi chimiche, il presente allegato contiene una breve panoramica sul campionamento dei rifiuti secondo le norme europee, menzionando i concetti di base. Per un livello di dettaglio maggiore si rimanda alla consultazione delle norme presentate. Inoltre, il presente allegato contiene una sezione con maggiori informazioni e riferimenti concernenti questioni specifiche relative alle analisi chimiche dei rifiuti. Re_1:

con tale con concetto è espresso che l'analisi di laboratorio può essere una pratica eventuale, contrariamente a quanto avviene normalmente.

La Comunicazione precisa che:

2.

Il regolamento CLP definisce i criteri per determinare la classe di pericolo delle sostanze e delle miscele. Ai sensi del regolamento CLP i rifiuti non costituiscono una sostanza, una miscela o un articolo. Tuttavia, le caratteristiche di pericolo applicabili ai rifiuti sono legate ai criteri del regolamento CLP. Inoltre, la classificazione delle sostanze nel quadro del regolamento CLP può essere pertinente anche per la classificazione dei rifiuti.

Re_2:Il

regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele («regolamento CLP») adatta per l'UE il sistema internazionale di classificazione delle sostanze chimiche delle Nazioni Unite (sistema generale armonizzato - GHS).

In tale contesto, esso stabilisce criteri dettagliati per la valutazione delle sostanze e la determinazione della classificazione dei pericoli presentati dalle stesse.

Analogamente al REACH, l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento CLP, stabilisce che i rifiuti non costituiscono una sostanza, una miscela o un articolo; di conseguenza, gli obblighi previsti dal regolamento CLP non si applicano ai produttori o ai detentori di rifiuti.

Sebbene l'allegato III della direttiva quadro sui rifiuti Direttiva 2008/98/CE si basi sul regolamento CLP, esso non rappresenta un completo e sistematico recepimento dei criteri previsti da detto regolamento.

Invece, in termini di classificazione dei rifiuti, va osservato che alcuni dei criteri HP dell'allegato III della direttiva quadro sui rifiuti Direttiva 2008/98/CE fanno riferimento direttamente alle classi e categorie di pericolo del regolamento CLP e alle indicazioni di pericolo e ai criteri associati per la classificazione. Molte voci specchio si riferiscono specificamente a «sostanze pericolose».

La classificazione delle sostanze è effettuata in base al regolamento CLP, mentre la presenza di sostanze pericolose contenute nei rifiuti deve essere valutata in conformità con l'allegato III della direttiva quadro sui rifiuti Direttiva 2008/98/CE (cfr. in dettaglio 3.2 e l'allegato 3).

Inoltre, la tabella 3.1 della parte 3 dell'allegato VI del regolamento CLP prevede una serie di classificazioni ufficiali armonizzate di sostanze. Laddove sia disponibile una classificazione armonizzata, essa deve essere utilizzata nella classificazione dei rifiuti (per questo aspetto particolare cfr. l'allegato 2, sezione 2.1.1).

2. Campionamento

Un campionamento di scarsa qualità è uno dei fattori che minano una classificazione affidabile dei rifiuti.

Di conseguenza si raccomanda vivamente di condurre il campionamento ai fini della classificazione dei rifiuti in conformità con le norme CEN disponibili, come illustrato in appresso.

2.1. Quadro di campionamento

Il Comitato europeo di normazione (CEN), attraverso il suo comitato tecnico TC 292, ha sviluppato diverse norme, specifiche/relazioni tecniche e documenti sullo stato dell'arte per la caratterizzazione dei rifiuti.

I documenti disponibili devono essere presi in considerazione in maniera coordinata. L'elenco che segue contiene documenti standard pertinenti sulla «caratterizzazione dei rifiuti - campionamento dei rifiuti»:

- UNI EN 14899:2006 Schema quadro di riferimento per la preparazione e l'applicazione di un piano di campionamento

- CEN/TR 15310-1:2006 Guida alla selezione e applicazione dei criteri per il campionamento in diverse condizioni;

- CEN/TR 15310-2:2006 Guida alle tecniche di campionamento;

- CEN/TR 15310-3:2006 Guida alle procedure per il sottocampionamento sul campo;

- CEN/TR 15310-4:2006 Guida alle procedure per l'imballaggio, l'immagazzinamento, la conservazione, il trasporto e la consegna di campioni;

- CEN/TR 15310-5:2006 Guida al processo di definizione del piano di campionamento.

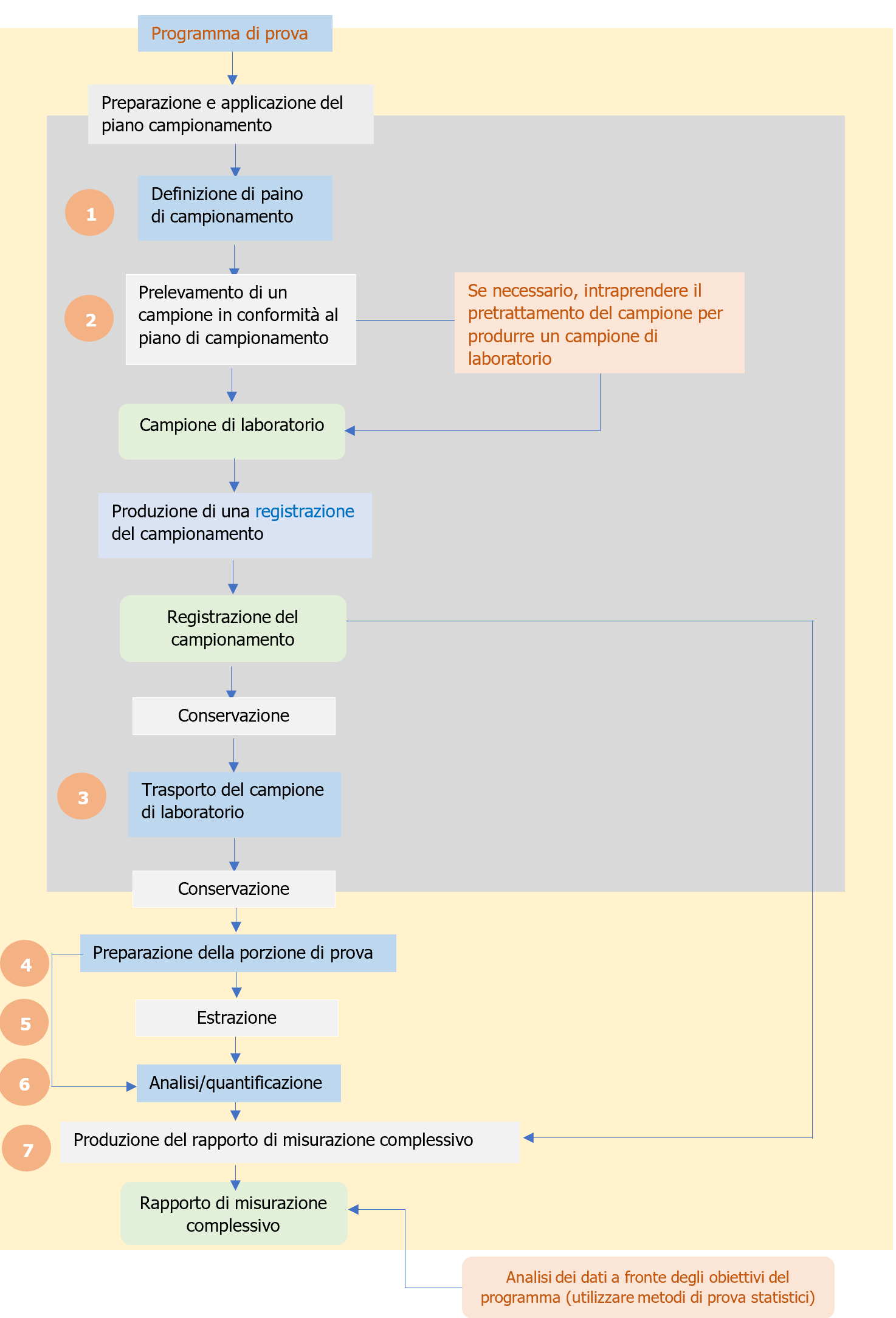

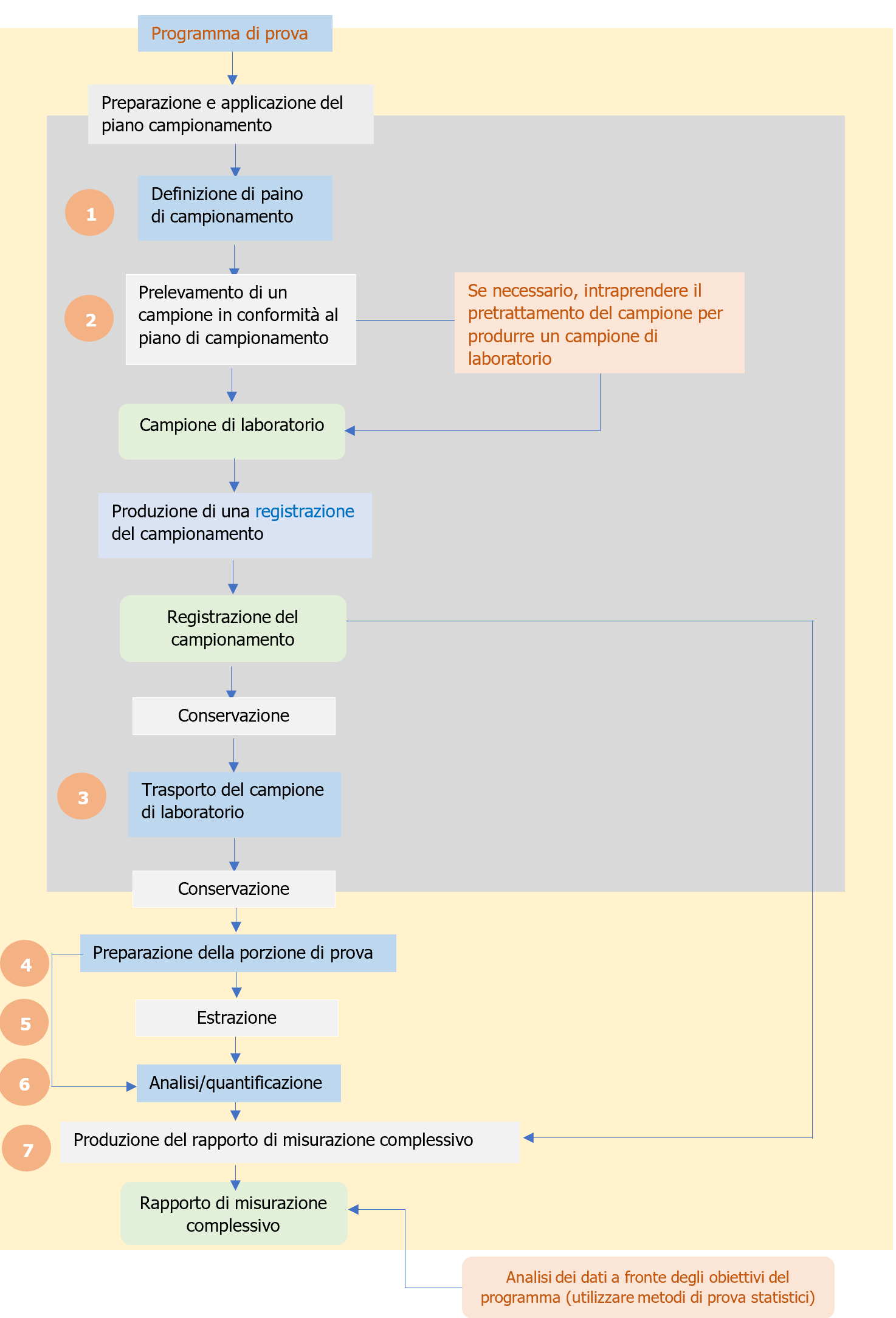

Al fine di ottenere risultati precisi e rappresentativi, è necessario definire un programma di prove prima che venga prelevato il primo campione. In questo modo si garantisce che tutti i fattori necessari siano presi in considerazione in maniera da consentire conclusioni rappresentative per l'intero rifiuto sulla base di uno o più campioni.

La norma UNI EN 14899:2006 descrive questo programma di prove in maniera dettagliata. In particolare, definisce sette fasi che sono illustrate nella Figura 1.

Procedure alternative di campionamento sono accettabili qualora abbiano preso in considerazione i fattori pertinenti identificati nelle norme di cui sopra e producano un risultato altrettanto affidabile.

Figura 1 Collegamenti tra gli elementi essenziali di un programma di prova

Nota Le fasi chiave definiscono le sette fasi complessive che costituiscono un programma di prova.

2.2. Metodologia di campionamento

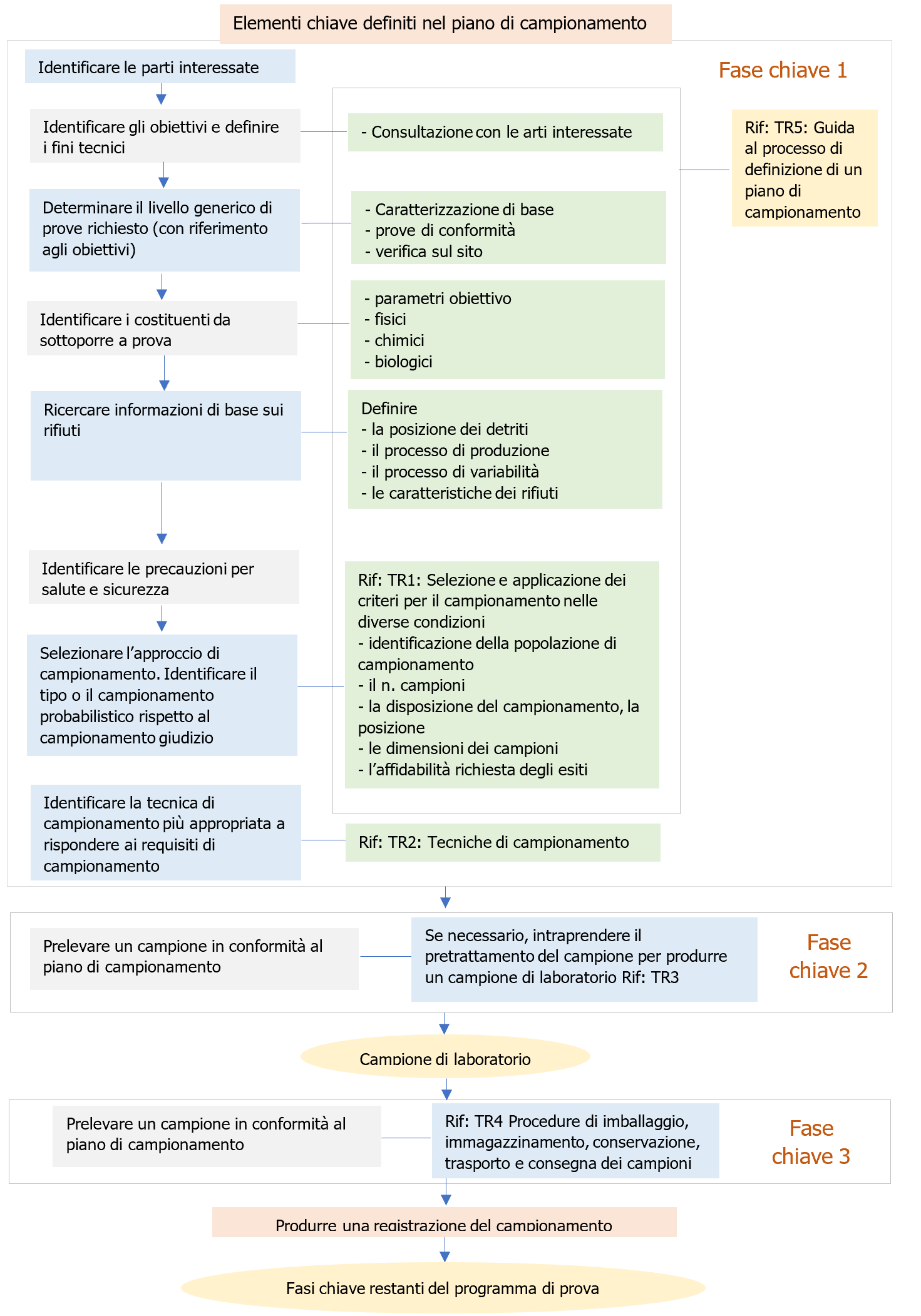

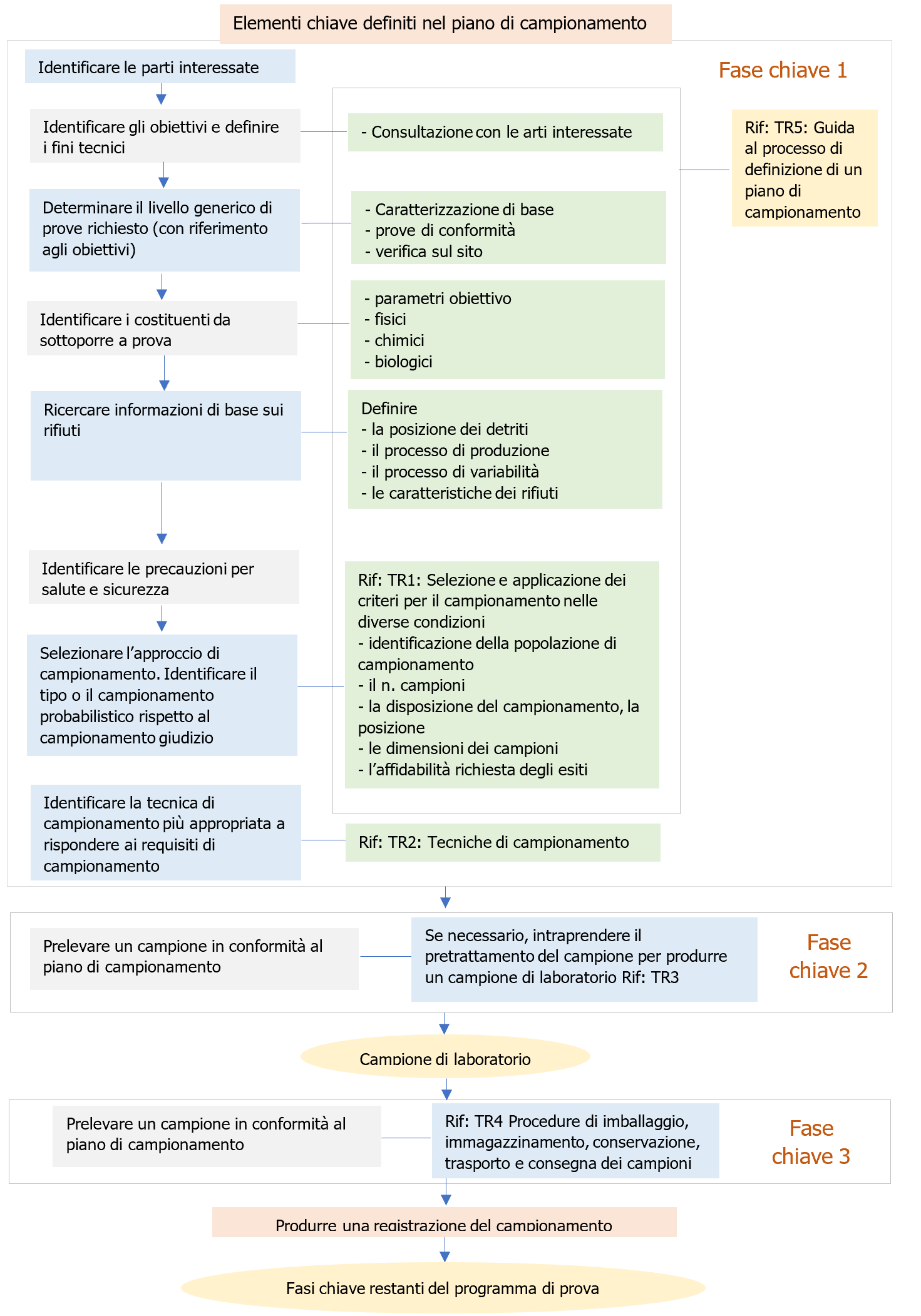

Dato che la Figura 1 include l'intero programma di prove ai sensi della norma EN 14899:2005 in generale, si dovrebbe adottare un approccio più dettagliato in relazione alla metodologia di campionamento che consta di tre elementi chiave visualizzati nella Figura 2:

1. definizione del piano di campionamento;

2. prelevamento di un campione sul terreno in conformità con il piano di campionamento;

3. trasporto del campione di laboratorio al laboratorio.

Ciascun elemento chiave è suddiviso in ulteriori sottoelementi da rispettare per ottenere risultati di campionamento normalizzati.

Soprattutto per la definizione del piano di campionamento si devono compiere diversi passaggi. Un modello informativo di piano di campionamento è riportato nell'allegato A della norma EN 14899:2005. La Figura 2 illustra tutti i sottoelementi secondo la norma EN 14899:2005 e i riferimenti alla corrispondente relazione tecnica, dove è possibile reperire informazioni più dettagliate.

Si noti che la Figura 2 (elementi chiave inclusa la definizione di un piano di campionamento) deve essere considerata come un livello più dettagliato del programma di prove complessivo presentato nella Figura 1.

Si noti altresì che la norma EN 15002:2015 fornisce ulteriori orientamenti sulle modalità di preparazione di porzioni di prova da un campione di laboratorio (cfr. fase 4 nella Figura 1) che costituisce la fase successiva dopo la preparazione e l'applicazione della metodologia di campionamento in quanto verrà presentata dettagliatamente nella Figura 2.

Figura 2 - Elementi chiave di un piano di campionamento

2.3. Norme di campionamento per tipi diversi di rifiuti

I rifiuti possono essere presenti in un'ampia varietà di composizioni e consistenze. Per garantire risultati affidabili, i metodi di campionamento devono essere adattati in base alla natura dei rifiuti da campionare. La norma CEN/TR 15310-2:2006 fornisce informazioni dettagliate sui metodi e sulle tecniche di campionamento per diversi tipi di rifiuti tenendo conto di circostanze diverse. Nello specifico, nella norma si fa riferimento ai seguenti materiali:

- liquidi mobili o viscosi;

- sostanze fangose o sotto forma di pasta;

- polveri, granuli e cristalli di piccole dimensioni;

- solidi grossolani o grumosi.

Per la maggior parte di questi materiali, la norma CEN/TR 15310-2:2006 menziona i seguenti modi in cui i rifiuti possono essere immagazzinati o altrimenti disponibili per il campionamento:

- fusti, sacchi, barili, blocchi, botti o contenitori con pareti flessibili o di piccole dimensioni;

- serbatoi cilindrici verticali uniformi o irregolari oppure orizzontali;

- liquidi in movimento in una tubatura;

- lagune o pozzi;

- tramogge, mucchi, cumuli, e silo, flussi cadenti e trasportatori a nastro o a vite;

- pezzi di grandi dimensioni o in forma massiva.

Inoltre, la norma CEN/TR 15310-3:2006 descrive gli aspetti pertinenti per la preparazione del campionamento e del sottocampionamento in campo considerando le diverse consistenze dei rifiuti in questione. Si noti che ulteriori orientamenti tecnici sui metodi di campionamento per i rifiuti possono essere disponibili a livello specifico di Stato membro.

2.4. Strategie di campionamento per gestire l'omogeneità/l'eterogeneità

Una condizione basilare per ottenere risultati affidabili dal campionamento consiste nel fare in modo che i campioni siano rappresentativi della composizione dei rifiuti. Nel caso dei rifiuti ciò è spesso complesso poiché, da un lato, gli inquinanti possono essere distribuiti in maniera non omogenea nei rifiuti e, dall'altro, taluni rifiuti mostrano altresì una matrice eterogenea.

Ai sensi della norma EN 14899:2005, l'eterogeneità rappresenta il grado di distribuzione non uniforme di un componente nella popolazione del campione. Al contrario, l'omogeneità rappresenta il grado di distribuzione uniforme di un componente nella popolazione del campione. Possono esistere orientamenti tecnici specifici a livello di Stati membri che forniscono ulteriori informazioni sulle strategie di campionamento atte a gestire l'eterogeneità dei rifiuti ( 82). Se l'eterogeneità dei rifiuti è ridotta il più possibile al minimo, la norma CEN/TR 15310-1:2006 e in parte anche la norma CEN/TR 15310-2:2006 forniscono una panoramica olistica sulle strategie di campionamento per affrontare tipi di rifiuti eterogenei e omogenei. È importante adattare già il piano di campionamento all'eterogeneità dei rifiuti da campionare.

2.5. Approccio statistico del campionamento

L'approccio statistico complessivo del campionamento, ivi comprese le basi statistiche applicate al caso specifico del campionamento di rifiuti, è fornito dalla norma CEN/TR 15310-1:2006. Si riporta in appresso un estratto delle informazioni presentate all'interno della relazione tecnica:

- definizione della popolazione da campionare:

- popolazione complessiva;

- sottopopolazione;

- variabilità:

- variabilità spaziale;

- variabilità temporale;

- variabilità casuale;

- diversi approcci di campionamento:

- campionamento probabilistico;

- campionamento ragionato;

- modelli di campionamento:

- campionamento casuale semplice;

- campionamento casuale con stratificazione;

- campionamento sistematico;

- campionamento ragionato;

- dimensioni del campione;

- frequenza di campionamento;

- affidabilità dei risultati di campionamento;

- limiti di confidenza statistica.

3. Analisi chimiche dei rifiuti

Come già indicato nel capitolo 3.2.1 («Fase 3») della Comunicazione UE 2018/C 124/1, in taluni casi le informazioni derivate ad esempio da una scheda di dati di sicurezza di un prodotto che diventa un rifiuto, da etichette conformi al sistema globale armonizzato, dalla conoscenza del processo di «generazione del rifiuto» e da altre banche dati non sono sufficienti per consentire una valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti in questione. Dato che disporre di conoscenze sufficienti sulla composizione dei rifiuti è un presupposto per poter utilizzare l'approccio di calcolo descritto nel capitolo 3.2.2 («Fase 4») della Comunicazione UE 2018/C 124/1, può essere necessaria un'analisi chimica dei rifiuti in questione.

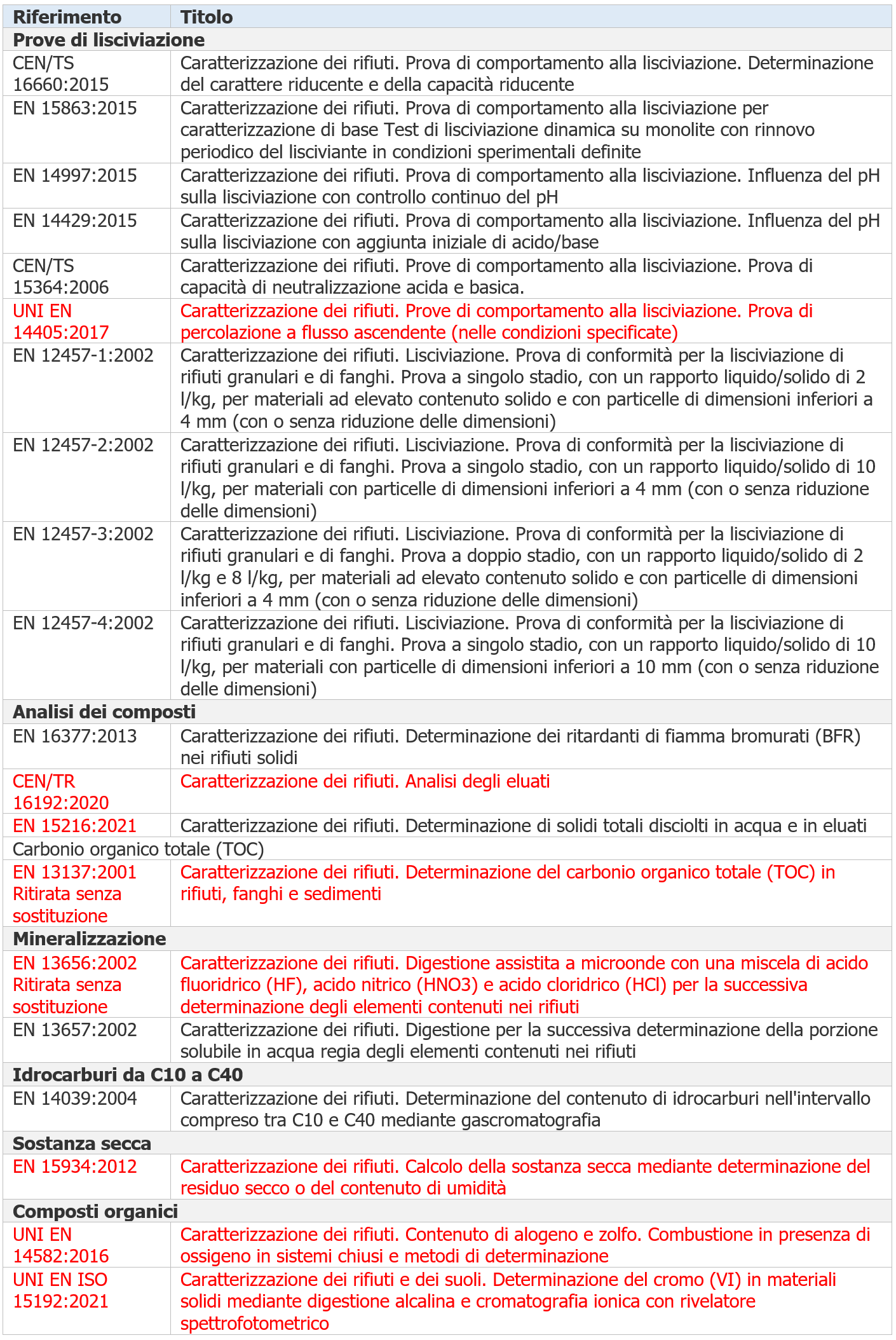

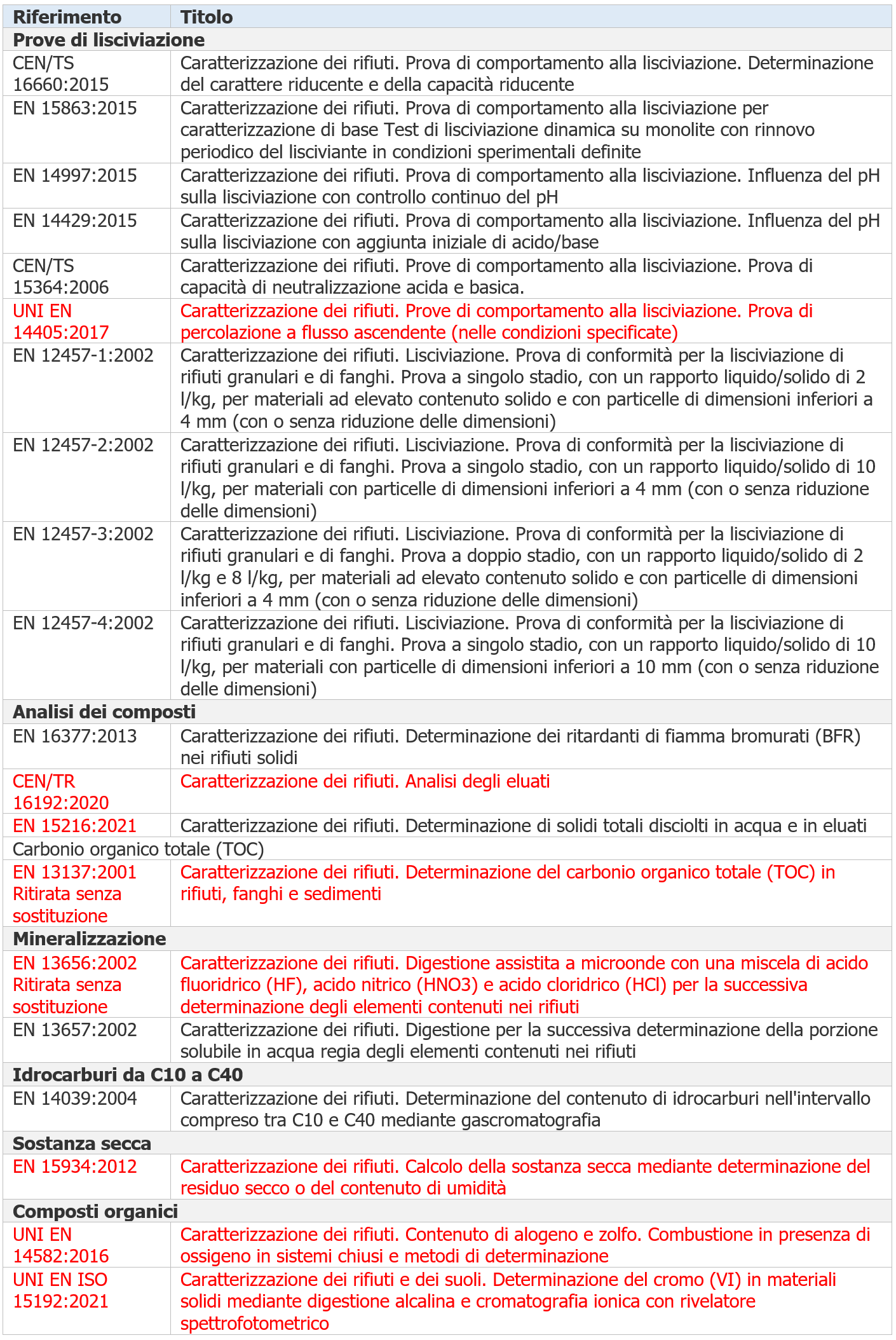

Come base di informazioni generali, la Tabella 1 contiene un elenco non esaustivo di metodi e norme CEN per la caratterizzazione dei rifiuti (N1).

(N1) Si noti che esistono raccomandazioni ed esempi disponibili a livello di Stati membri che possono fornire ulteriori orientamenti sulla determinazione dei componenti nei rifiuti liquidi e solidi. Ad esempio, un metodo per la determinazione esauriente di elementi e sostanze nei rifiuti liquidi e solidi è proposto nella «Caratterizzazione dei rifiuti - Determinazione del tenore di elementi e sostanze nei rifiuti» descritta nella norma sperimentale AFNOR XP X30-489. Si tratta di un documento di lavoro sottoposto a voto a livello europeo come CEN/TC 292/WG 5 N 735 Determination of content of elements and substances in waste - experimental AFNOR Standard XP X30-489 (CEN/TC 292 N 1430) per la normazione. Ulteriori informazioni in merito a questo documento sono riportate nel documento: Hennebert, P.; Papin, A.; Padox, J.-M.; Hasebrouck, B. (2013): The evaluation of an analytical protocol for the determination of substances in waste for hazard classification, Parigi, Francia, disponibile all'indirizzo: http://www.sciencedirect. com/science/article/pii/S0956053X13001554. Inoltre, oltre ai metodi e alle norme CEN, il documento dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti d'America (2014): Test Methods for Evaluating Solid Waste (SW-846), disponibile all'indirizzo: http://www3. epa.gov/epawaste/hazard/testmethods/sw846/online/index.htm fornisce informazioni sul campionamento e l'analisi dei rifiuti solidi applicati negli Stati Uniti.

Tabella 1 Elenco non esaustivo di metodi e norme CEN per la caratterizzazione dei rifiuti

In rosso norme aggiornate Rev. 1.0 2023

[...] Segue in allegato

Le informazioni desunte dalle analisi chimiche dei rifiuti che possono essere utilizzate per la classificazione dei rifiuti dovrebbero essere dati relativi alla composizione. Solitamente i risultati delle prove di lisciviazione – come vengono spesso ottenuti dai risultati di laboratorio nel quadro della verifica del rispetto dei criteri di ammissione dei rifiuti fissati dalla direttiva sulle discariche di rifiuti – non sono utili per la classificazione dei pericoli presentati dai rifiuti. L'unica deroga a questo principio può essere il caso della valutazione della caratteristica HP 15.

In particolare, ciò significa che, ad esempio se un rifiuto non soddisfa i criteri di ammissione per i rifiuti inerti di cui alla direttiva sulle discariche di rifiuti, non sarà automaticamente pericoloso o rispettivamente non pericoloso. I risultati dei criteri di ammissione dei rifiuti non dovrebbero essere utilizzati come unica fonte di informazioni per la classificazione dei rifiuti pericolosi. In effetti un'analisi dei criteri di ammissione dei rifiuti è necessaria soltanto se 1) il trattamento scelto è lo smaltimento in una discarica e 2) la categoria di discarica precedentemente definita tramite una classificazione come pericoloso o non pericoloso richiede una verifica numerica dei criteri di ammissione dei rifiuti. Tuttavia, le sostanze presenti in un percolato possono offrire qualche spunto in merito ai componenti dei rifiuti originari.

Si noti che, in particolare per quanto riguarda le sostanze inorganiche, solitamente le analisi chimiche non forniscono informazioni sui composti chimici specifici presenti all'interno di un rifiuto, bensì consentono soltanto l'identificazione di cationi e anioni. Solitamente utilizzando tecniche analitiche convenzionali non è possibile né definire la composizione molecolare né trarre altre considerazioni, quali l'identificazione di forme mineralogiche. Si illustrano in appresso alcuni metodi possibili che si possono applicare per superare questo ostacolo. Possono essere disponibili ulteriori approcci e convenzioni a livello di Stati membri, che devono essere anch'essi verificati.

3.1. Sostanze relative allo «scenario realistico più sfavorevole»

Nel probabile caso in cui il detentore del rifiuto disponga di qualche conoscenza in merito agli elementi del rifiuto ma non alle sostanze presenti nello stesso, si suggerisce di utilizzare il concetto di determinazione delle sostanze secondo uno scenario realistico corrispondente allo «scenario realistico più sfavorevole» per ciascun elemento identificato. Tali sostanze relative allo scenario realistico più sfavorevole dovrebbero essere determinate per ciascuna caratteristica di pericolo e successivamente dovrebbero essere utilizzate per la valutazione delle caratteristiche di pericolo (cfr. il capitolo 3.2.2 della Comunicazione UE 2018/C 124/1).

Le sostanze relative allo scenario realistico più sfavorevole dovrebbero essere determinate tenendo conto delle sostanze che potrebbero essere ragionevolmente presenti nei rifiuti (ad esempio in base alle sostanze utilizzate nel processo di generazione dei rifiuti in esame e alla chimica associata) (N2).

(N2) Il termine «ragionevolmente» è spiegato ad esempio nel documento di orientamento del Regno Unito come segue: «ragionevolmente significa che le sostanze non possono essere presenti all'interno dei rifiuti perché, ad esempio, possono essere escluse le loro proprietà fisiche e chimiche». Una spiegazione simile viene utilizzata dal documento di orientamento del BMU. Gli orientamenti di INERIS contengono una raccolta di sostanze collegate allo «scenario realistico più sfavorevole», per elemento, per ciascuna caratteristica di pericolo, che può fungere da base di informazioni generali.

segue

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2023

©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni

| Rev. |

Data |

Oggetto |

Autore |

| 2.0 |

30.10.2023 |

- Aggiornamento grafico

- Aggiornamento norme tecniche - Caratterizzazione dei rifiuti

|

Certifico Srl |

| 1.0 |

16.11.2019 |

--- |

Certifico Srl |

Collegati

Allegati

|

Descrizione |

Lingua |

Dimensioni |

Downloads |

|

|

IT |

278 kB |

300 |

|

|

IT |

576 kB |

339 |